Aktuelle Meldungen - Einzelansicht

Gegen das Vergessen - Unrecht verrechtlichen?

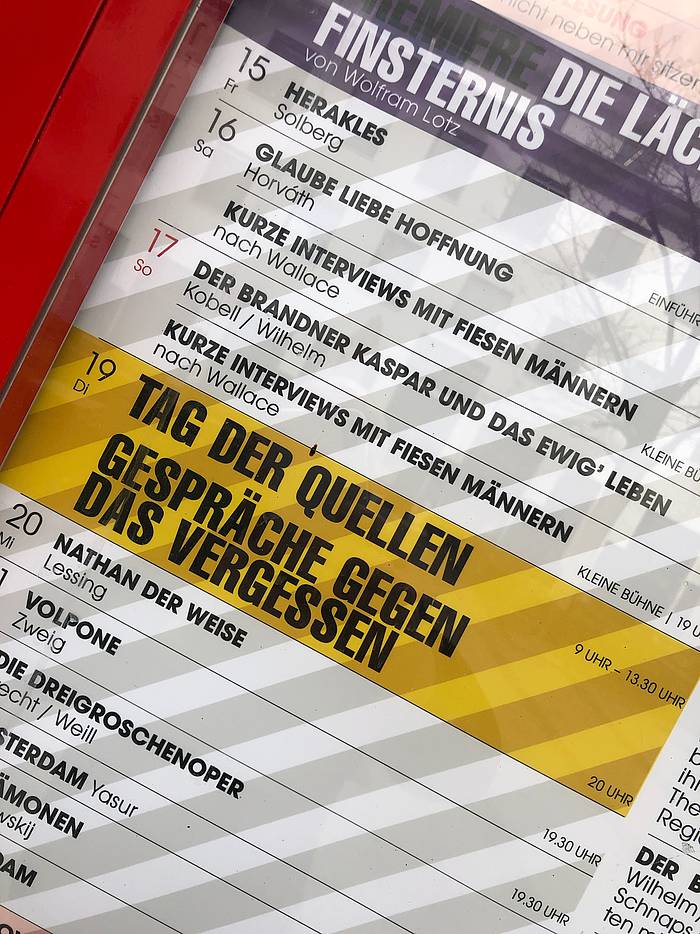

Auch in diesem Jahr wurden die Schülerinnen und Schüler der Schule wieder von den Verantwortlichen des Volkstheaters sowie vom Bayerischen Rundfunk für den 19. März 2019 ins Volkstheater eingeladen, sich am „Tag der Quellen“ zu beteiligen und den Texten jüdischer Jugendlicher aus der Zeit der NS-Diktatur ihre Stimme zu geben. Damit fand die schulinterne Projektreihe „Gegen das Vergessen“ ihren Abschluss.

Am 09.11.2018 gedachten Schülerinnen und Schüler in Zusammenarbeit mit dem Bezirk Hadern der „Reichskristallnacht“ vom 09.11.1938, beschäftigten sich mit Lokalgeschichte – Was geschah mit den jüdischen Familien in Hadern ? - und jüdischer Widerstandsmusik, indem sie Liedern in jiddischer Sprache intonierten sowie in einem Plakat ihrem Entsetzen einen visuellen Rahmen gaben.

Am 07.12.2018 folgte in dieser Gedenkreihe mit dem „Gespräch mit dem Zeitzeugen Abba Naor“, der bereits mehrfach unseren Schülerinnen und Schülern authentische Einblicke in seine Erlebnisse während der „Endlösungsphase“ schilderte, der zweite Teil. Herr Naor zeigte sich am Ende der Veranstaltung von der Aufmerksamkeit, der Intensität der Fragen und der Art des Dankeschön Sagens begeistert.

Wichtig war und ist bei all den NS-Verbrechen gegen die jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger aber ein mögliches Muster des Phänomens „Ausgrenzung“, eine schrittweise Legalisierung eines bereits vielfach vorhandenen Unrechts, spätestens mit den „Nürnberger Rassegesetzen“, aber bereits häufig in den Jahren zuvor spürbar. Dies stand nun im Mittelpunkt des dritten Teils des Gedenkreihe „Gegen das Vergessen“: Tarkan Irmak (10b), Nadine Dillmann (10d), Julian Rosstalny (10d), Sonja Zimmermann (10d) und Laura Matysiak (10e) beschäftigten sich bei ihrer Textauswahl mit dem Blickwinkel der damaligen Jugendlichen, die auf die vielfältigen Mechanismen der Ausgrenzung teils mit Erstaunen teils mit naivem Unverständnis reagierten. Erschütternd dabei die kindliche Fähigkeit, schlimmsten Vorfällen noch eine positive Seite abzugewinnen, gleichsam als wollten sie sich der Wirklichkeit nicht stellen: Das Verbot für Jüdinnen und Juden, Trambahn zu fahren, wurde mit der Bemerkung kommentiert, dass man dabei „viel Geld sparen könne“. Bereits 1934, ein Jahr nach der „Machtergreifung“, wurden die Schülerinnen und Schüler eines Breslauer Gymnasiums mit der neuen politischen Lage konfrontiert, wenngleich es auch hier noch durchaus Deutsche gab, die sich nicht leicht vor den Propagandakarren der Nazis spannen ließen. Andererseits fanden sich dann auch wieder Briefe mit erschreckender Aktualität, wenn sich ein „guter Volksgenosse“ beim Wohnungsamt darüber äußert, dass über seinem Geschäft auf keinen Fall die Wohnung an Juden zu vermieten wäre. Das apokalyptische Ende in den Vernichtungslagern war aber selbst in den Ansätzen der Ausgrenzung noch nicht spürbar, wenngleich jene Mechanismen der Ausgrenzung zu diesen fatalen Folgen beitrugen. Die Verrechtlichung bereits praktizierten Unrechts in der Zeit des Nationalsozialismus ist aber unvergleichlich und in dieser Weise mit keinem anderen Exzess oder Völkermord zu vergleichen, sie ist auf erschreckende Weise „ einzigartig“.

Denkansätze, mögliche Vorstellungen von Ausgrenzung, „Ghettoisierung“ sowie wachsender Antisemitismus sind heute wieder spürbar, werden aus religiösen oder politischen Blickwinkeln wieder salonfähig gemacht. Glücklicherweise ist der Weg bis hin zur Legalisierung aber noch weit. Damit es nicht wieder so weit kommt, sind Zivilcourage und Demokratiebewusstsein unerlässlich. „Hier mache ich mir aber keine Sorgen um unsere Zukunft“, meinte Abba Naor nach seinem Besuch an unserer Schule. Dies sollte eigentlich überall so sein.

© Bayerisches Realschulnetz 2025