Wo wir heute stehen – ein Einblick in zwei aktuelle Digitalisierungsstudien

Martin Ehmann, BerR

Medienpädagogischer Berater digitaler Bildung

Mit der Studie ICILS 2023 liegt die erste große internationale Vergleichsstudie zu digitalisierungsbezogenen Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern nach der Corona-Pandemie vor. Da die Studie auch 2013 und 2018 durchgeführt wurde, liefert sie auch einen Überblick zu langfristigen Entwicklung im Bereich schulischer Digitalisierung. Die Studie beruht alleine in Deutschland auf Antworten von über 5.000 Schülerinnen und Schülern der 8. Jahrgangsstufe und über 2.000 Lehrkräften, die in der 8. Jahrgangsstufe unterrichten.

Zur Einordnung sei darauf hingewiesen, dass die Studie sich auf ganz Deutschland bezieht und keinen expliziten Rückschluss auf Bayern erlaubt. Die zentralen Befunde für Deutschland finden Sie hier, die gesamte Studie können Sie hier einsehen.

Umso interessanter ist es vor diesem Hintergrund, dass annähernd zeitgleich die vom Verband der bayerischen Wirtschaft finanzierte Studie „Digitale Bildung an bayerischen Schulen zwischen Pandemie und KI“ (im folgenden vbw-Studie genannt) von Prof. Fischer et al. veröffentlicht wurde, die einen dezidiert bayerischen Blick auf den Stand der Digitalen Bildung wirft. Diese Studie können Sie hier herunterladen.

Da es im Rahmen eines solchen Artikels nicht ansatzweise möglich ist, zwei mehrere hundert Seiten starke Studien global zusammenzufassen, beschränke ich mich im Nachfolgenden auf wenige Teilergebnisse, die nach meinem subjektiven Empfinden für die Realschule im Allgemeinen und die Realschulen in und um München im Besonderen von Relevanz sind.

Ein außergewöhnlicher Befund

Was wurde in den letzten Jahren nicht alles in Sachen Digitalisierung unternommen. DigitalPakt, Fortbildungsoffensiven, Medienkonzepte...

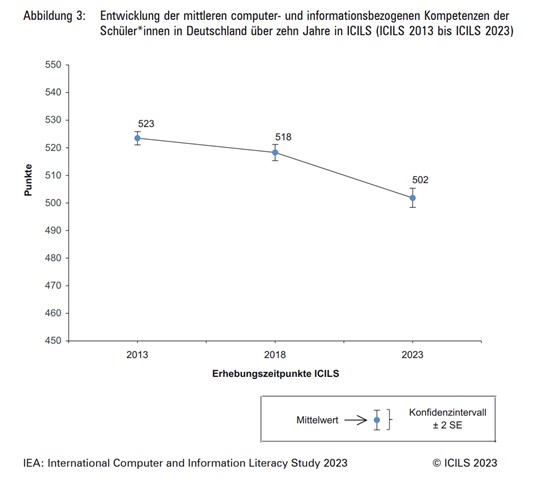

Und die medienbezogenen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler? Also das, was nicht wir als Lehrkräfte tun, sondern das, was am Ende bei den Lernenden in Sachen Digitalisierung ankommt - sie sinken!!!

Quelle: Eickelmann et al.: ICILS2023 Deutschland Zusammenfassung S. 15

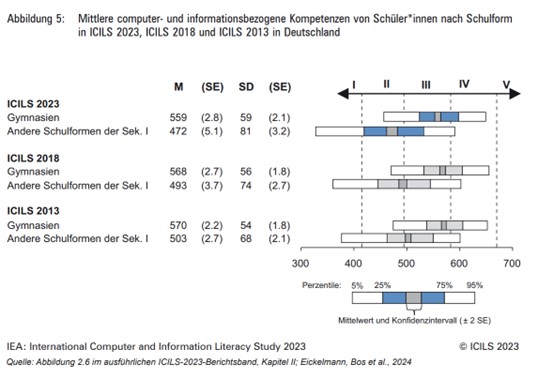

Betrachtet man dieses Ergebnis noch etwas detaillierter aus dem Blickwinkel der Realschule, wird es leider noch etwas düsterer.

Während die Kompetenz im Bereich des Gymnasiums innerhalb der drei Erhebungen im Mittel um 11 Punkte absank, fällt dies in den anderen Schularten der Sekundarstufe I mit einem Abfall von 31 Punkten etwa dreimal so stark aus. Die Gymnasien belegen damit einen Platz im Bereich der internationalen Spitzengruppe, während die anderen Schularten, für die leider keine weitere Differenzierung erfolgt, unterdurchschnittlich abschnitten. Einen möglichen Erklärungsansatz für diesen Effekt liefert die Studie selbst, indem sie Teilgruppen der Schülerschaft benennt, die überdurchschnittlich schlecht abgeschnitten hatten. Diese finden sich (ohne hier einen statistischen Nachweis führen zu können) wohl eher weniger in den Gymnasien wieder:

„In Deutschland finden sich mit ICILS 2023 eklatante Bildungsungleichheiten im Bereich des Erwerbs digitaler Kompetenzen. Diese fallen bei Betrachtung von Kompetenzmittelwerten zuungunsten von Schüler*innen mit Zuwanderungshintergrund, zuungunsten von Schüler*innen mit einer anderen Familiensprache als Deutsch sowie auch zuungunsten von Schüler*innen mit benachteiligter sozialer Herkunft aus.“ ICILS 2023 #Deutschland Zusammenfassung S.20

Um hier jedoch keinen Alarmismus zu verbreiten: Deutschland liegt im Bereich der digitalen Kompetenzen immer noch deutlich über dem internationalen Mittel und ein wenig über dem Mittel, der an der Studie beteiligten EU-Staaten. Und auch gerade digitale Vorreiterstaaten wie Dänemark und die USA verzeichnen teils einen höheren Kompetenzrückgang als Deutschland.

Was kann Schule tun?

Ohne Zweifel, viele Aspekte, die in der ICILS 2023 Studie angesprochen werden, sind zwar hochinteressant, aber durch die einzelne Schule nur feststell-, aber nicht änderbar. Ich möchte mich deshalb auf die Aspekte der Studie konzentrieren, die Hinweise geben, wo auf Ebene der Einzelschule Gestaltungsmöglichkeiten bestehen, und diese auch mit Zahlen der Studie von Prof. Fischer (vbw-Studie) belegen. Die im folgenden angesprochenen Zahlen dieser Studie beziehen sich auf eine repräsentative Umfrage an öffentlichen bayerischen Mittelschulen, Realschulen und Gymnasien.

Unterrichtsentwicklung

Auffällig ist, dass unter den führenden Nationen der ICILS 2023 Studie sowohl Nationen liegen, welche deutlich mehr digitale Medien im Unterricht nutzen (85% der dänischen Schüler gaben an, täglich digitale Medien im Unterricht zu nutzen) als in Deutschland (25%) mit Tschechien auch ein Land liegt, dass mit nur 16% Schülerinnen und Schüler, die täglich digitale Medien im Unterricht nutzen.

Für die Unterrichtsentwicklung lässt sich daraus ableiten, dass der Erwerb digitalisierungsbezogener Kompetenzen weniger von der Quantität des Medieneinsatzes als vielmehr von dessen Qualität abhängt.

Betrachtet man die besonders lernwirksamen Formen der konstruktiven und interaktiven Lernaktivitäten, so stellt die vbw-Studie fest, dass weniger als halb so viele Lehrkräfte sehr häufig oder häufig digital gestützte konstruktive Lernaktivitäten anbieten als in oder vor der Corona-Pandemie (2024: 21%, 2020: 48%, 2019: 45%). Auch bei interaktiven Lernaktivitäten ist dieser Effekt auf einem insgesamt niedrigeren Niveau feststellbar (2024: 32%; 2020: 34%; 2019: 45%).

Schulentwicklung

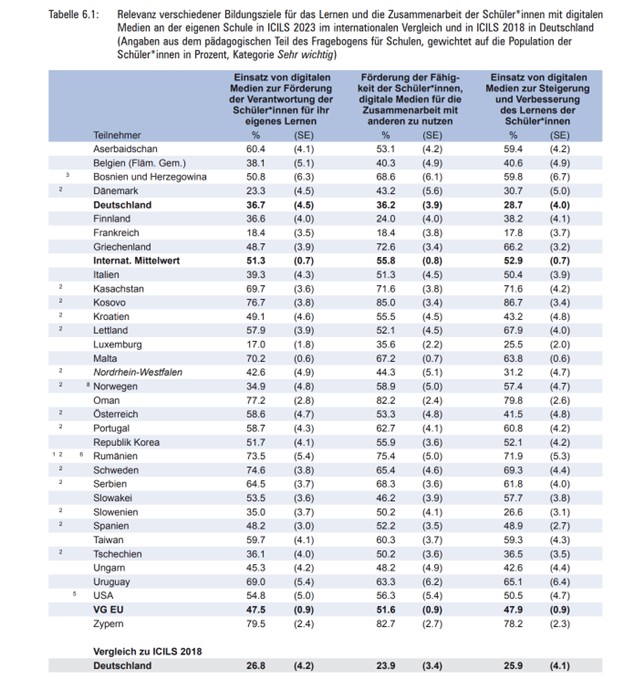

Schulentwicklung lebt davon, sich Dinge immer wieder anzusehen und frei nach dem Motto, das Bessere ist der größte Feind des Guten, Prozesse immer noch besser zu machen. In der Theorie klingt das gut. Praktisch scheitert dies jedoch im Alltag immer wieder daran, dass nur begrenzt Ressourcen verfügbar sind, mit denen im Schulalltag sorgsam gehaushaltet werden will. Dabei kommt der Schulleitung, als der Instanz, welche die innerschulischen Prozesse durch ihre „Managementattention“ steuert, eine Schlüsselposition zu. In der ICILS 2023 Studie werden die Schulleitungen dazu befragt, welchen Beitrag digitale Medien zum Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Lernfeldern leisten.

Dabei ist auffällig, dass die deutschen Schulleitungen die Möglichkeiten von digitalen Medien zur Förderung von Eigenverantwortung und für die Zusammenarbeit größer einschätzen, als noch 2018, jedoch noch immer weit hinter dem internationalen Mittel und den Ländern, welche die besten Kompetenzwerte vorweisen. Geht es jedoch um die Einschätzung der Möglichkeiten von digitalen Medien in Bezug auf den Lernzuwachs, so hat sich die kulturpessimistische Haltung aus dem Jahr 2018 verfestigt.

Quelle: ICILS 2023 S.195

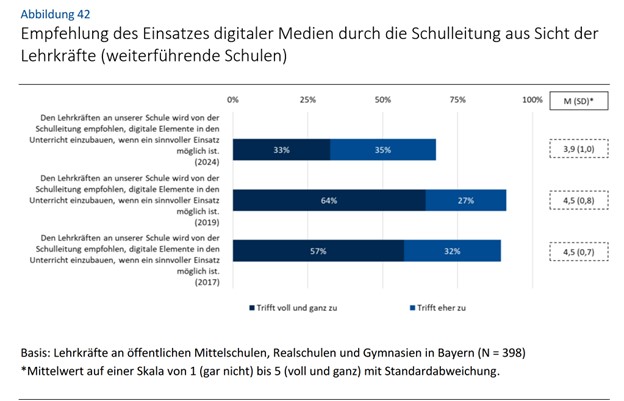

Spannend ist in diesem Zusammenhang, dass diese gestiegene Wirksamkeitserwartung der Schulleitungen in Bezug auf die Übernahme von Verantwortung und die Fähigkeit zur Kooperation, nicht dazu führt, dass Lehrkräfte zur Nutzung digitaler Medien angehalten werden.

Quelle: Digitale Bildung an bayerischen Schulen zwischen Pandemie und KI S.63

Ausstattungsplanung

Auf den ersten Blick mag es verwundern, dass das Thema Ausstattung nach wie vor ein Thema ist, haben doch Digitalpakt und Landesprogramme die Schulen digital massiv nach vorne gebracht. Dabei wird die Ausstattung der deutschen Schulen von 66% der Lehrkräfte als ausreichend empfunden, was sehr nahe am internationalen Mittel von 70,6% liegt. Der Aussage „Die IT-Ausstattung an meiner Schule ist immer funktionsfähig, wenn ich sie nutzen möchte.“ können jedoch nur 47,5% der deutschen Lehrkräfte zustimmen (internationales Mittel 66%).

Mit dem Blick auf Bayern wird deutlich, dass der Ausbau des schulischen Internets nicht mit den Bedürfnissen der Schulen mitwachsen konnte. Stimmten 2017 noch 53% der Lehrkräfte (28% voll und ganz, 25% eher) der Aussage „Die Internetzugänge an meiner Schule sind schnell genug, um damit alle sinnvollen Anwendungsmöglichkeiten im Unterricht zu nutzen“ zu, sind es 2024 nur noch 46%, wobei insbesondere der Anteil der Lehrkräfte, die der Aussage voll und ganz zustimmen, rückläufig ist.

Auch bei der technischen Unterstützung zeichnet sich ein ähnliches Bild. Stimmten 2017 noch 56% (26% voll und ganz, 30% eher) der bayerischen Lehrkräfte der Aussage „An meiner Schule gibt es genügend technische Unterstützung bei der Wartung der IT-Ausstattung zu, können diesem heute nur noch 10% voll und ganz und 31% eher zustimmen.

Gerade weil diese Zahlen einen vielleicht auf den ersten Blick ein wenig ratlos zurücklassen, gestatten Sie mir den Blick zum Abschluss etwas zu weiten. Veränderungen passieren nicht über Nacht. Vom Anfang des Buchdrucks mit der ersten Gutenbergbibel bis heute liegen über 550 Jahre technische, pädagogische und didaktische Entwicklung. Vielleicht sollten wir also mit uns nicht allzu streng sein, wenn wir gerade noch dabei sind, die Dinge zum Beginn des digitalen Zeitalters ins Werk zu setzen.

mBdB Martin Ehmann

© Bayerisches Realschulnetz 2026